2018年02月26日(月)

➀【The first presentation for Theory Of Knowledge】 第1回 2月7日(水) 第2回 2月14日(水)

私たち中学1年生は冬休み中に家でそれぞれお手伝いをしました。そして、そのお手伝いをしている中で疑問に思ったことを、各自で調べて、プレゼンテーションを行いました。 司会も自分たちで行いました。 「ハンバーグの歴史」や「洗剤が環境に及ぼす影響」など、日ごろ何気なく食べたり使用していたものの中から、思いもよらぬ学問が沢山出てきました。 この他にも、「伊達巻の名前の由来と作り方」「効率の良い買い物の仕方」「水1リットルはいくら?」「洗濯物の干し方」「お風呂のカビの種類とその対策」「お手伝いをするにあたり」「野菜を効率的に調理する方法」などのプレゼンテーションがありました。 たとえば、「なぜ激落ちくんは洗剤を使わずに汚れを落とすことができるのか」では今まで不思議に思ったことが解明されたり、「にんじんの切り方」では帰ったらすぐにでも実践できるようなお手伝いの裏技を知ることができたりしました。 学年全員で、TOKの「共有された知」を体感・大きな収穫ができた、良いプレゼンテーションでした。 私たち中学1年生は、これからも日ごろから好奇心を忘れずに、疑問に思ったことを追究していきたいです。 (1桜 H.T&R.T)

「Theory Of Knowledge」(TOK)とは日本語では「知の理論」と訳されています。 今回はpresentationを行いました。 家庭での自分の体験をふまえ、そこに疑問を見出し、探求していくこと。

【深化】 「実体験」から「学問」へ

【広範化】「個々の知」から「共有された知」へ

2018年度入学生は「TOK」をキーワードにして、これからも教科以外での学びも大切にしていきたいと考えています。 (中1学年責任者)

②ハピサタ

私たちは4月から今まで毎週土曜日に、高校2年生の特進理系の先輩方に、私達のわからない場所や問題を教えていただきました。先輩方はまるで先生のように懇切丁寧に教えてくれました。時には、数学の難問を一緒に考え、それが解けたときはとても快感でした。 12月には合同で「ハピスポ」と題して室内野球やドロケイで遊んでさらにつながりを深めてとても楽しかったです。高2担任の先生も見えないところでの温かいお気遣い、いつもありがとうございます。(H.T)

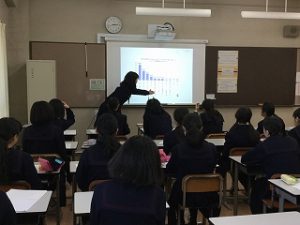

③1人1台タブレットを使用した学習活動

授業や行事など、あらゆる場面でICT機器を活用してきました。中1は1人1台タブレットを持っています。授業だけでなく、休み時間も調べものや先生方とのやり取り、課題提出などにフル活用しています。 1月17日(水)マレーシアからの留学生シン先生との交流会は、英語とICTとのコラボレーションでした!英語で会話をするのはもちろん、アプリ「pear deck」と電子黒板を使って双方向で活発なやり取りを行いました。

・「百聞は一見にしかず」で、授業でわからないところがあれば、タブレットで調べてより深く理解できたり、さらにそのおかげか、授業がスムーズに進むようになったりしたというメリットがありました。(H.T)

・1人1台タブレットを持っているのは、とても便利です。(K.O)

・pc教室に行かなくても調べものができるのが嬉しいです。(A.K)

・調べたいと思ったことをすぐに調べられて、いろいろな場面で時間短縮になります。(Y.K)

・私は今までは外国の方とは言葉の壁などを感じることがありました。しかし、今年一年間のGS(Global Studies)の授業で、ジェスチャーや知っている単語を用いることで、相手にも伝わることがよくわかりました。そして、交流会ではシン先生の喋っていることを日本語に訳して理解することの楽しさも知りました。また、この交流会を通してマレーシアなど異文化への興味も沸きました。(R.T)

前のお知らせ:第8回 TWICE AWARD全国大会出場決定!

次のお知らせ:3月1日(木)平成29年度卒業証書授与式が行われました