2024年01月11日(木)

高校3年音楽科では、週に1コマの「音楽演習」という授業があります。これまでの様々な音楽科目ではあまり扱われてこなかったものを題材に、音楽人として幅広い知識や教養を身につけ、また音楽と社会との関わりなどにも目を向けるきっかけを持ってもらう授業です。

今回は『電子音楽』をテーマに、初めて世の中に登場した電子楽器の紹介から、工学の進歩と共に歩んだ電子音楽の変遷、そしてデジタルミュージックやポップカルチャーと結びついた音楽の世界などを、様々な音源や映像を通して知ってもらいました。

そしてその中から、iPadのGarageBandを使って「ミュージック・コンクレート」を制作してみようという活動に取り組みました。

ミュージック・コンクレートは、1940年代後半以降のフランス音楽界で一世を風靡した作曲法で、自然の音や都市の騒音などを音素材とし、当時は録音テープを実際に切り貼りしたり繋ぎ合わせたり、さらにそれを電気的・機械的に変質させたりして音楽として構成していました。

生活が近代化しめまぐるしく進化していく時代に、身の周りに溢れる音へ耳を向けさせるという意図もあったのではないでしょうか。

今回は学校の中に溢れる様々な音に耳を傾け、校舎内や屋外でたくさんの音を録音採取しました。

鉄板を踏む音や

室外機の駆動音、

廊下に響く声や足音など、音なら何でも素材になります。

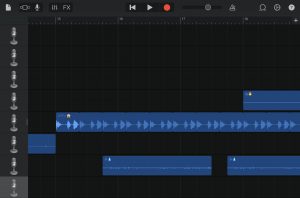

それをカットしたりコピー&ペーストしたり、複数の素材を重ねてボリュームバランスを整えて、ひとつの楽曲に組み立ていきます。

録音素材に「金具」「水」などタイトルをつけて、いざGarageBandで編集。

出来上がった作品は、授業担当者の想像をはるかに超える高クオリティのものばかり。

初めて作ってみた生徒の感想はこちらです。

・日常の様々な音について意識することで今まで気が付かなかった新しい音に気がつくことができて楽しかった。

・逆再生やピッチの変更などの機能を使うことで、音楽を作る上での選択肢が広がって楽しかった。ただ、不規則に音を並べたいときに、自分の納得する感じになりにくかった。自分の感覚、直感で作っていたのではっきりした正解がなく難しかった。

・何でも良いと言われることでどのように作成するかが難しかったが、今までなんとも思わなかった音に敏感になり、全く合わないと思う音同士でも合わさるとまとまって聴こえたことが面白かった。

音楽には正解・不正解がなく、創造は完全な自由です。自己表現とは何か、の真髄に触れることができたのではないかと思います。

前のお知らせ:《校長》授業始 講話

次のお知らせ:高校3年音楽科卒業演奏会